Einfluss der Interface-Ästhetik digitaler Medien auf das Lernen von MINT-Themen in Ausstellungen

Naturwissenschaftliche Themen neu verpackt

Jugendliche lieben Smartphones und digitale Medien. Ein Forschungsteam der Fachhochschule Nordwestschweiz FHNW nützt diese Begeisterung, um technisches Fachwissen an Schülerinnen und Schüler der ersten Sekundarstufe zu vermitteln. Mit einem Tablet in der Hand erleben sie die unterschiedlich ästhetische Wirkung von Apps und erkunden dabei alte Schweizer Industriestätten.

Freude am Lernen mithilfe einer App

Das Projekt war Teil der Strategischen Initiative «EduNaT» und wurde von der Psychologin Alessia Ruf von der Hochschule für Angewandte Psychologie FHNW durchgeführt. Ruf wollte die Gelegenheit nutzen, dass heute fast alle Schülerinnen und Schüler gut mit digitalen Medien umgehen können und dies in die Lehrforschung miteinbeziehen. Dafür gaben sie den Jugendlichen Tablets mit einer eigens programmierten App und untersuchten, ob sie damit leichter und mit grösserer Freude Naturwissenschaften und Technik lernen.

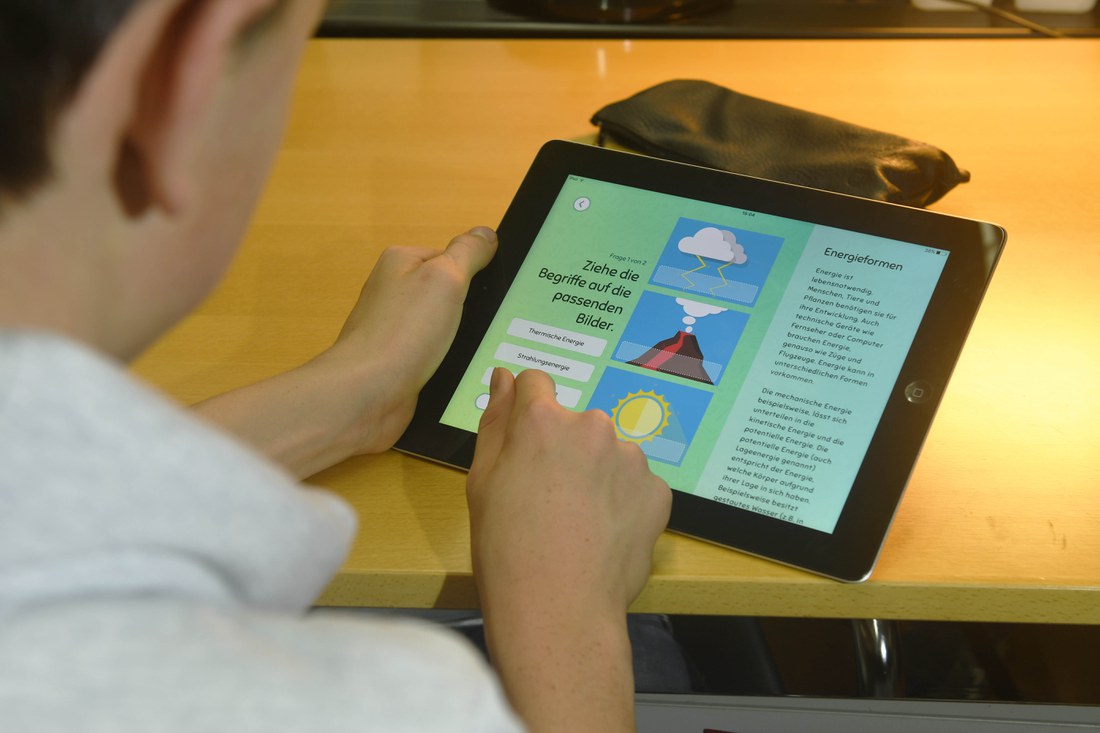

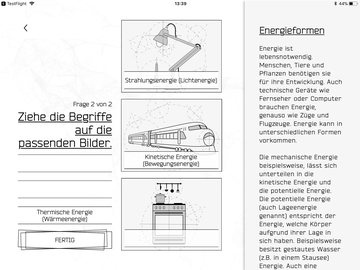

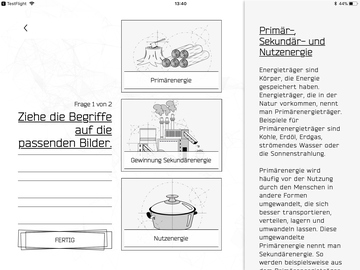

Die Schülerinnen und Schüler sollten sich einen Teil des Industriekulturpfads Limmat-Wasserschloss aus technisch-physikalischer Perspektive erschliessen. Der Kulturpfad liegt zwischen Wettingen und Brugg und umfasst 43 Bauwerke der Schweizer Industriegeschichte. Am Tablet entdeckten die 13-Jährigen virtuell drei historische Industriestätten des Lehrpfads: die ehemalige Lederwarenfabrik Streule, das Gaswerk Baden und das Kraftwerk Kappelerhof. Zu jedem Standort erhielten die Jugendlichen zuerst einen kurzen Informationstext mit Bildern, gefolgt von einer Einführung in eines der physikalischen Themen Energieformen, Energieträger und Kraftwerke – passend zum jeweiligen Industriebetrieb. Dabei beschäftigten sie sich beispielsweise mit der Frage, was eine Lederwarenfabrik mit mechanischer Energie zu tun hat und lernten, dass die mechanische Energie des Flusses einst dazu genutzt wurde, um die Gerbfässer für das Leder umzuwälzen.

Um die Auseinandersetzung der Jugendlichen mit den Lerninhalten zu stärken, enthalten die Apps auch ein kurzes Quiz, in dem die Schülerinnen und Schüler ihr Wissen über das jeweilige Thema testen können. Diese Fragen sind relativ einfach gestaltet, wie Ruf argumentiert: «Es geht uns nicht darum, dass die Jugendlichen die Fragen falsch beantworten. Das Quiz dient als spielerisches Element der Interaktivität.»

Der Lernerfolg

Fragebögen, die die Jugendlichen vor und nach der Verwendung der App ausgefüllt haben, dienten den Forschenden zur Evaluierung des Lernerfolgs. Insgesamt haben 108 Schülerinnen und Schüler an der Studie teilgenommen. «Die Ergebnisse zeigen, dass unsere zwei neu entwickelten Apps sowohl den Wissenszuwachs als auch das Interesse an physikalischen Themen unterstützen», freut sich Ruf.

Für das Team von Forschenden ging es bei dem Projekt auch darum, wie sehr die ästhetische Gestaltung der Apps die Motivation und den Lernerfolg der Jugendlichen beeinflusst. Dazu teilten sie den Schülerinnen und Schülern per Los jeweils eine nüchternere und eine farbenfroher gestaltete Version der Apps zu, wobei der Inhalt immer derselbe blieb. Dabei zeigte sich, dass die ästhetische Wahrnehmung eine tragende Rolle spielt: Je ästhetischer die Jugendlichen die App erlebt haben, desto mehr interessierten sie sich für die dazugehörigen physikalischen Themen. Obwohl Mädchen in der Studie offenbar weniger Interesse an Physik hatten als Jungs, scheint der positive Effekt der Lern-App nicht durch das Geschlecht beeinflusst zu sein.

Im Rahmen der Studie kamen die Apps nur im Klassenzimmer zum Einsatz. Doch für eine zukünftige Weiternutzung der Apps haben die Forschenden bereits Ideen: «In Zusammenarbeit mit dem Historischen Museum Baden und dem Verein Melonenschnitz, der den Lehrpfad pflegt, könnte man diese App weiterentwickeln und für alle zugänglich machen», sagt Ruf. «Man könnte mit ihr den Pfad ablaufen, QR-Codes an den Informationsschildern scannen und damit vor Ort quasi beim Spazierengehen lernen. Oder wir finden Möglichkeiten, wie man versteckte oder verschwundene Inhalte visualisieren und damit verborgene Schichten entdecken kann, beispielsweise mit Augmented Reality.»