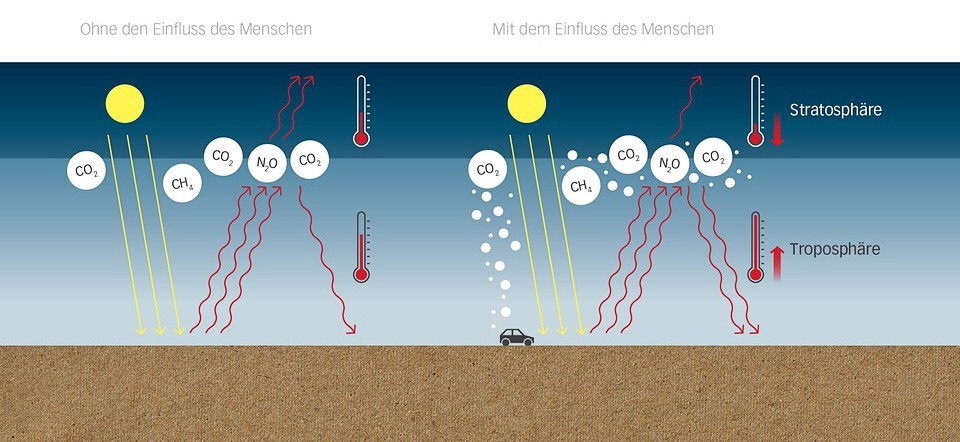

Abb. 1: Treibhauseffekt mit und ohne Einfluss des Menschen

Zitieren als: Ferraro, F.; Fischbach, M. (2020): Alltagsvorstellungen zum Treibhauseffekt. PH FHNW. Windisch.

Einleitung

Laut dem Lehrplan 21 ist der Treibhauseffekt ein verbindlicher Inhalt, wenn es um die Auseinandersetzung mit dem Klimawandel geht (Departement Bildung Kultur und Sport (BKS), 2018). Falsche Präkonzepte über den Treibhauseffekt sind dabei gemäss Reinfried, Rottermann, Aeschbacher & Huber (2010) und Aeschbacher, Caló, & Wehrli (2006) weit verbreitet und fest verankert. Das Erreichen eines Conceptual Changes ist von grosser Bedeutung, da Reinfried u. a. (2010, S. 251) der Meinung sind: «Das korrekte Verstehen des Treibhauseffektes ist eine wichtige Voraussetzung, um politische Massnahmen zur Reduktion des Treibhausgases CO2 zu unterstützen.»

In diesem Blogpost werden zwei weitverbreiteten Präkonzepten zum Treibhauseffekt vorgestellt: das Glashausmodell und das Ozonlochmodell. Allerdings handelt die Studien von Aeschbacher u. a. (2006) nur vom Ozonlochmodell, weshalb sich unsere Schlussfolgerungen im Wesentlichen auf den Umgang mit diesem Präkonzept beziehen.

Studie von Reinfried Reinfried, Rottermann, Aeschbacher & Huber (2010)

«Alltagsvorstellungen über den Treibhauseffekt und die globale Erwärmung verändern – eine Voraussetzung für Bildung für nachhaltige Entwicklung»

Reinfried u. a. (2010) untersuchten die Wirksamkeit einer instruktionspsychologisch optimierten Lernumgebung, um fehlerhafte Alltagsvorstellungen zum Thema Treibhauseffekt zu ändern. Dabei gehen sie von folgenden zwei Fehlvorstellungen aus:

- «Das Glashausmodell ist ein wissenschaftsnahes mentales Modell, nach welchem Sonnenstrahlen ungehindert durch die Atmosphäre zum Erdboden gelangen, die zurückgestrahlte Strahlung die Atmosphäre aber nicht mehr verlassen kann, weil Abgase zur Ausbildung einer Schicht in der oberen Atmosphäre führen.» (Reinfried u. a., 2010, S. 252)

- «Beim Ozonlochmodell lässt ein Loch in der Atmosphäre mehr Sonnenstrahlen herein, die an der Erdoberfläche reflektiert werden und dann das Loch nicht mehr finden, wodurch es in der Atmosphäre immer wärmer wird.» (Reinfried u. a., 2010, S. 252)

Ablauf

Die Studie wurde mit 16 Sekundarschulklassen im 8. Schuljahr durchgeführt. Die zwei Klassen für die Pilotstudie stammen aus der Stadt Zürich und die anderen 14 aus dem Kanton Luzern. Es nahmen total 289 Probanden teil, wovon 152 weiblich und 137 männlich waren. Das Durchschnittsalter betrug 14 Jahre. Von den 14 Klassen aus dem Kanton Luzern stammte je die Hälfte aus einer ländlichen bzw. einer urbanen Umgebung (Reinfried u. a., 2010).

Die Probanden wurden in drei Gruppen aufgeteilt – namentlich Experimentalgruppe 1 (EG1), Experimentalgruppe 2 (EG2) und Kontrollgrupp (KG). Bei allen Gruppen wurde zunächst der Ausgangszustand mit einem Pretest erfasst. Bei der EG1 wurde anschliessend eine instruktionspsychologisch optimierte Lernumgebung durchgeführt. Im Vergleich dazu wurde bei der EG2 in der Lernumgebung mit herkömmlichem Unterrichtsmaterial gearbeitet. Die KG hatte keinen Unterricht zu diesem Thema. Die Wirkung der verschiedenen Lernumgebungen wurde direkt nach der Unterrichtseinheit (Posttest) und zusätzlich nach zwei Monate (Follow-up Test) erhoben (Reinfried u. a., 2010).

Der Fragenbogen zur Überprüfung des Wissensstands (Pretests, Posttests und Follow-up-Tests) enthielt «4 Wissensfragen, die aus vier Subskalen mit je sechs Items zu den Konstrukten «Lochkonzept», «Strahlungsumwandlung», «Wissen über CO2», und «Zusammenwirken mehrerer Faktoren/generelle Aussagen über den Treibhauseffekt», gruppiert wurden.» (Reinfried u. a., 2010, S. 256). Dadurch wurden die oben aufgeführten Fehlvorstellungen Glashausmodell und Ozonlochmodell überprüft (Reinfried u. a., 2010).

Ergebnis

Die Studie zeigt, dass in den Pretests im Durchschnitt nur ca. ein Drittel der Fragen zu den Fehlvorstellungen richtig beantwortet wurden. Nach dem «Treatment», das heisst einer Doppellektion Unterricht zum Thema Treibhauseffekt konnte dieser Wert angehoben werden. Bei der EG1, mit der optimierten Lernumgebung, wurden im Durschnitt 73% beim Posttest und 63% der Fragen beim Follow-up-Test richtig beantwortet. Bei der EG2, mit dem herkömmlichen Unterrichtsmaterial, waren es durchschnittlich 60% resp. 53%. Der Lernzuwachs erwies sich als signifikant (Reinfried u. a., 2010).

Erkenntnis

Die Studie von Reinfried u. a. (2010) zeigt, dass basierend auf den Kenntnissen der Präkonzepte eine Lernumgebung an einen optimalen Wissenszuwachs in der Klasse angepasst werden kann. Dabei wurden die Kriterien für verständliches Erklären nach Aebli verwendet:

- «Die Problemstellung geht von undifferenziertem Vorwissen/Alltagsvorstellung aus.

- Komplexe Abläufe werden in separaten Skizzen zeitlich aufgeschlüsselt. Dies ermöglicht aktives Mitdenken und Elaborieren und macht die Verkettung von Operationen nachvollziehbar.

- Der Inhalt wird stark abstrahiert; nur die Grundideen des zu lernenden Konzepts werden dargeboten.

- Fachbegriffe werden weitgehend vermieden.» (Reinfried u. a., 2010, S. 258)

Ein Beispiel dazu zeigen die Schemenskizzen der durchgeführten Experimente. Das herkömmlichen Schulmaterial (EG2) verwendet auf der Schemenskizze zur Experimentanleitung die Fachwörter: «Strahlungsquelle (Wärmestrahlung IR)», «Rohr (mit Luft oder mit CO2 gefüllt)», «Wärmestrahlung», «Zufuhr bzw. Absaugen von CO2 via Schlauch» und «Messgerät misst relativ wenig Wärmestrahlung» (Reinfried u. a., 2010, S. 260). Bei der angepassten Lernumgebung werden diese teilweise durch folgende verständlichere Begriffe ersetzt: «Sonnen-Licht, «Atmosphäre nach dem Einfüllen von CO2», «Satellit misst relativ wenig Wärmestrahlung» (Reinfried u. a., 2010, S. 260).

Bei der Studie wurde ausserdem überprüft, ob es nebst der neu entwickelten Lernumgebung noch weitere Faktoren gab, welche auf den Wissenszuwachs Einfluss nahmen. Dabei kam heraus, dass die Nationalität, die Noten in Mathematik und Deutsch, das Interesse und die Motivation der Probanden einen signifikanten Effekt auf den Lernzuwachs haben (Reinfried u. a., 2010). Dies zeigt wie wichtig das Textverständnis beim Arbeiten mit Arbeitsblättern ist.

Studie von Aeschbacher, Caló, & Wehrli (2006)

«“Die Ursache des Treibhauseffekts ist ein Loch in der Atmosphäre“: Naives Denken wider besseres Wissen»

Der Artikel von Aeschbacher u. a. (2006) umfasst zwei Studien. In der ersten Studie versuchte man «bessere Belege für das häufige Vorkommen der skizzierten Fehlkonzeption zu finden» (Aeschbacher u. a., 2006, Abs. 7). Mit der «skizzierten Fehlkonzeption» ist das titelgebende Fehlkonzept gemeint. Die zweite Studie diente dazu zu überprüfen, «ob sich der Einfluss der zweifelsfrei “diagnostizierten“ Fehlkonzeption mittels Induzierung eines korrektiv wirkenden kognitiven Konflikts im Sinne von Piaget (1947) dauerhaft aufheben lasse.» (Aeschbacher u. a., 2006, Abs. 7). Die nachfolgenden Ausführungen handeln nur von der letzteren der beiden Studien.

«An der Untersuchung nahmen 128 Schülerinnen und 87 Schüler der 1.-3.Klasse der Kaufmännischen Vorbereitungsschule Münchenstein und Reinach (Baselland) teil» (Aeschbacher u. a., 2006, Methoden, Abs. 1). Die jüngsten SuS waren 15 Jahre alt, die ältesten 19 Jahre, wobei «Mittelwert und Median 18 Jahre» (Aeschbacher u. a., 2006, Methoden, Abs. 1) betrugen. Mittels eines Items wurde bei 109 SuS das oben erwähnte Fehlkonzept diagnostiziert. Die folgenden Ausführungen beziehen sich nun auf diese Teilstichprobe von 109 SuS, wovon 78 weiblich und 31 männlich waren (Aeschbacher u. a., 2006, S. 3)

Ablauf

Die Untersuchung erfolgte anhand eines Fragebogens (7 Items zum Schema-Wissen «Loch in der Atmosphäre»; 6 Items zum physikalisches Detailwissen), der insgesamt dreimal zu verschiedenen Zeitpunkten gelöst wurde – ein Vortest 1. und 2. Test. Beim Vortest wurde das Vorwissen zum Thema Treibhauseffekt abgefragt. Der 1. Test folgte ohne zeitliche Verzögerung auf den Vortest. Dazwischen, zur Vorbereitung, bekamen alle SuS noch einen Lehrtext von rund einer A4-Seite. Nun wurde die Teilstichprobe in drei Gruppen aufgeteilt – eine Kontroll- und zwei Experimentalgruppen. Für die Kontrollgruppe (n = 43) war der Lehrtext alles, was sie an Vorbereitung erhielten. Die Experimentalgruppe A (n = 44) erhielt zusätzlich einen kurzen Text, in dem gesagt wird, dass es ein weit verbreitetes Fehlkonzept zum Treibhauseffekt gibt und auch, worin dieser Fehler besteht. Die Experimentalgruppe B (n = 36) erhielt zusätzlich einen anderen Kurztext, welcher «neben der Unrichtigkeit der Fehlkonzeption auch noch ein Ansatz in die richtige Denkrichtung darlegt» (Aeschbacher u. a., 2006, Methoden, Abs. 3) Der 2. Test wurde drei Monate nach dem 1. Test durchgeführt – ohne Repetition (Aeschbacher u. a., 2006).

Ergebnis

Beim Allgemeinen Schema-Wissen war lediglich beim 1. Test eine signifikante Verbesserung der Experimentalgruppe B im Vergleich zur Kontrollgruppe festzustellen. Der erhoffte grössere Lernzuwachs zeigte sich also nur beim Ansatz der Experimentalgruppe B «- und selbst dies lediglich über eine denkbar kurze Zeitspanne.» (Aeschbacher u. a., 2006, Ergebnisse, Abs. 1).

Beim physikalische Detailwissen war der Wissenszuwachs vom Vor- zum ersten Test bei allen drei Gruppen gleich gross. Der Wissensanstieg ist folglich einzig auf den Lehrtext zurückzuführen und nicht nachhaltig (Aeschbacher u. a., 2006).

Erkenntnis

Das Fehlkonzept, dass der Treibhauseffekt die Folge eines Lochs in der Atmosphäre ist, ist äusserst stabil, sodass Informationstexte allein keinen Korrekturerfolg versprechen. Für einen Conceptual Change sind Demoexperimente erforderlich, welche die Absorption von Wärmestrahlung durch z.B. CO2 für die SuS erfahrbar machen (Aeschbacher u. a., 2006).

Diskussion und Schlussfolgerungen für den Unterricht

Beide Studien zeigen, dass Fehlvorstellungen zum Thema Treibhauseffekt bei den Schülern und Schülerinnen (SuS) weit verbreitet sind. Durch dieses Wissen und einem entsprechend angepassten Unterricht können mehr SuS das korrekte wissenschaftliche Modell zum Treibhauseffekt übernehmen, wenn auch bei weitem nicht alle. Allerdings ist übernehmen ungleich annehmen, weshalb die Testergebnisse insgesamt beim dritten Testzeitpunkt wieder deutlich schlechter ausfallen als beim zweiten, obwohl nur wenige Monate dazwischen liegen. Sowohl die Tatsache des raschen Rückgangs des Lernzuwachses als auch der Fakt, dass trotz des optimierten Inputs bei weitem nicht alle SuS erreicht werden konnten, verweisen eindrücklich auf die Hartnäckigkeit dieses Fehlkonzepts.

Wie bereits in der Studie von Aeschenbacher u. a. (2006) angemerkt wurde, sind Demoexperimente als ein

Element zur Korrektur dieser Fehlkonzepte praktisch unabdingbar, da textbasierte

Korrekturversuche allein nicht ausreichen. Dies ist auch daran zu erkennen,

dass in der Studie von Reinfried u. a. (2010)

der Wissensrückgang zwischen dem zweitem und dritten Testzeitpunkt kleiner ist

als in der Studie von Aeschenbacher u. a. (2006).

Dieser Vergleich ist allerdings mit Vorsicht zu geniessen, da es sich hierbei

um zwei verschiedene Tests handelt und sich auch die Zeitdifferenz zwischen den

Posttests unterscheidet.

Des Weiteren sollten die Demoexperimente bzw. die gesamte Lerneinheit nach den

Kriterien für verständliches Erklären nach Aebli vereinfacht werden. Dadurch wird

bei einem grösseren Anteil der SuS einen Konzeptwechsel angeregt.

Quellenverzeichnis

Literaturverzeichnis

Aeschbacher, U., Caló, C., & Wehrli, R. (2006). “Die Ursache des Treibhauseffekts ist ein Loch in der Atmosphäre“: Naives Denken wider besseres Wissen. Abgerufen 1. Oktober 2020, von https://econtent.hogrefe.com/doi/full/10.1026//0049-8637.33.4.230

Departement Bildung Kultur und Sport (BKS) (Hrsg.). (2018). Aargauer Lehrplan Volksschule : Natur, Mensch, Gesellschaft.

Reinfried, S., Rottermann, B., Aeschbacher, U., & Huber, E. (2010). Alltagsvorstellungen über den Treibhauseffekt und die globale Erwärmung verändern – eine Voraussetzung für Bildung für nachhaltige Entwicklung. Schweizerische Zeitschrift für Bildungswissenschaften, 32(2), 251–273.

Abbildungsverzeichnis

Abb.1: Treibhauseffekt mit und ohne Einfluss des Menschen. Nelles, D.; Serrer, Ch. (2018): Kleine Gase – Grosse Wirkung: Der Klimawandel. ISBN: 978-3-9819-6500-1