Studierende berichten: Geomatik-Frühlings-Kolloquium 2025

Der digitale Zwilling der Stadt Zürich – eine virtuelle Zeitreise durch die Vergangenheit und die Zukunft

«Den einen digitalen Zwilling der Stadt Zürich gibt es nicht», erklärte Adriana Kissling zu Beginn ihres Vortrags. Aber Moment mal, der Titel verspricht doch genau das? Warum dies kein Widerspruch ist, erläuterte die GIS-Spezialistin der Stadt Zürich im Rahmen des Frühlings-Kolloquiums vom 04. März 2025 und bot dem Publikum einen Einblick in die unterschiedlichen Nutzungen von digitalen Zwillingen.

Was ist überhaupt ein digitaler Zwilling? Adriana Kissling erklärte zu Beginn, dass der digitale Zwilling der Stadt Zürich ein digitales, raumzeitliches Abbild der Stadt ist. Zu beachten ist, dass man erst von einem digitalen Zwilling spricht, wenn es nicht nur den Datenfluss von der Realität zum Modell, sondern einen bidirektionalen Datenfluss gibt. Das heisst, dass nicht nur statische Daten ins Modell einfliessen, sondern auch fortlaufend Informationen aktualisiert werden und Änderungen im Modell auch Auswirkungen auf die Realität haben können. Wichtig festzuhalten ist aber, dass es noch keine standardisierte Definition des digitalen Zwillings gibt.

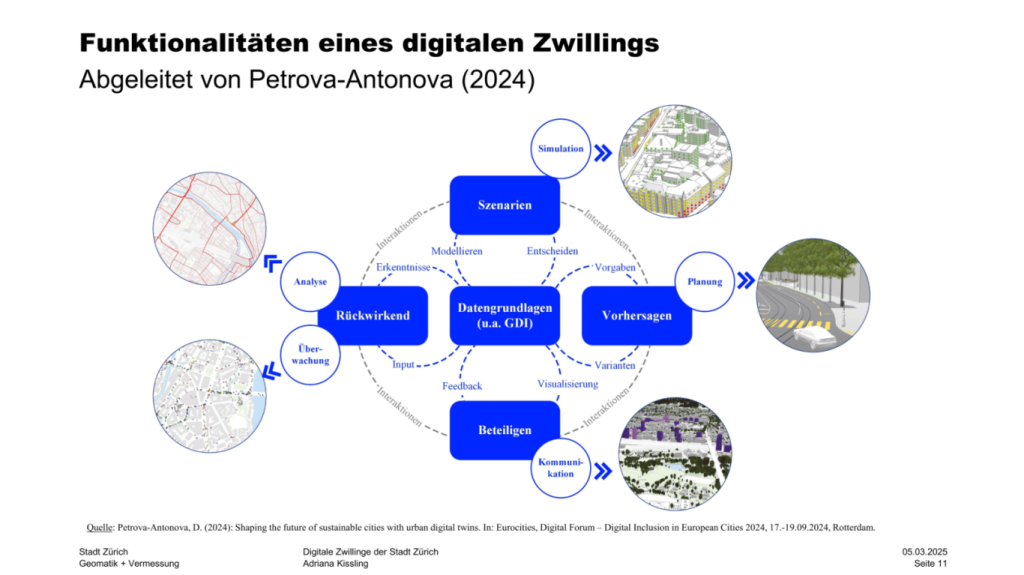

Mindestens ebenso vielfältig wie die verschiedenen Definitionen sind die Funktionalitäten des digitalen Zwillings. Es können Simulationen durchgeführt oder Szenarien getestet werden. Für die Planungen werden Vorhersagen getroffen, rückwirkend wiederum können Überwachungen und Analysen gemacht werden und durch Visualisierungen können Erkenntnisse kommuniziert werden.

Würde man alle digitalen Ressourcen einer Stadt in einen digitalen Zwilling einbinden, ergäbe sich ein sehr komplexes Modell. Deshalb hat sich die Stadt Zürich entschieden, nicht einen digitalen Zwilling zu erschaffen, sondern gleich mehrere, sogenannte Fachzwillinge. Jeder dieser Fachzwillinge ist spezialisiert auf einen bestimmten Anwendungsfall.

Bei der Entwicklung dieser Fachzwillinge ist die Nutzerzentrierung ein wichtiger Aspekt. Die Stadt Zürich möchte, dass die Fachzwilling so konzipiert sind, dass Nutzerinnen und Nutzer Abfragen und Analysen durchführen können, ohne dass sie den technischen Aufbau der Abfrage kennen müssen. Die Funktionalitäten sollen allen zugänglich sein und auch von Fachfremden genutzt werden können.

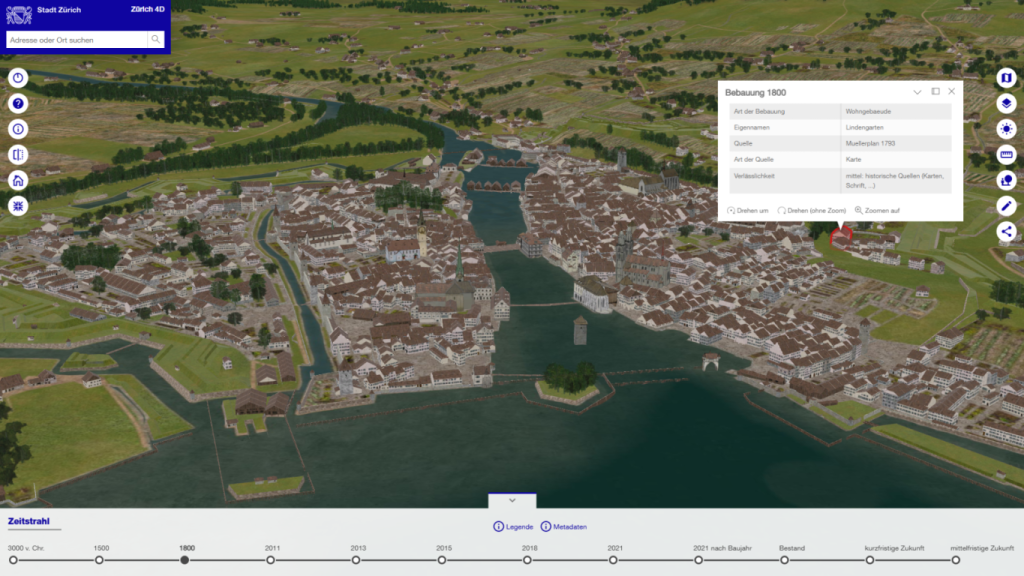

Im zweiten Teil stellte Adriana Kissling die digitalen Zwillinge der Stadt Zürich vor. Als Grundlage dienen unter anderem das Geländemodell, Bäume und Bauten. Geplante Gebäude, die bereits bewilligt sind, werden ebenfalls eingepflegt. Die Daten sind über verschiedene öffentliche Webapplikationen einsehbar. In «Zürich virtuell» kann man beispielsweise den aktuellen Zustand der Stadt mit den Gebäuden, Bäumen und Wäldern virtuell erkunden. «Zürich 4D» bietet zusätzlich die Möglichkeit die Entwicklung der Stadt mittels Zeitstrahl von 3000 v. Chr. bis in die mittelfristige Zukunft zu verfolgen.

Mit der Web-Applikation «Zürich 4D» kann man die Entwicklung der Stadt ab 3000 v. Chr. verfolgen. Durch Anklicken von Bauten können Informationen zur Bebauung und der Verlässlichkeit des Modells eingesehen werden. (Quelle: https://3d.stzh.ch/appl/3d/zuerich_4d_extern/)

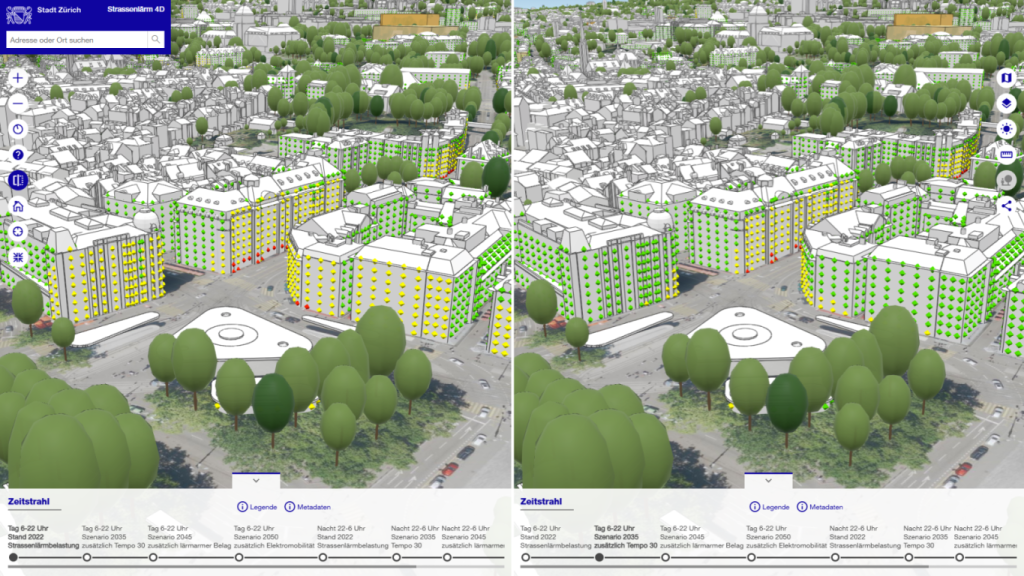

Neben diesen Visualisierungen gibt es, wie bereits erwähnt, auch die verschiedenen Fachzwillinge. Diese sollen dazu dienen konkrete Fragestellungen zu bearbeiten. So können unter anderem Analysen zur Hitzeminderung gemacht werde. Da die Stadt sich immer mehr erhitzt, versucht man vorausschauend zu planen. Dies umfasst beispielsweise Untersuchungen der Auswirkungen von Neubauten auf die Kaltluftströme. Ausserdem können Planende im Rahmen von Architekturwettbewerben ihre Entwürfe in den digitalen Zwilling einbetten lassen. Dadurch kann zum Beispiel der Schattenwurf der verschiedenen Projekte verglichen werden. Dank dem Fachzwilling «Strassenlärm 4D» lassen sich die Auswirkungen einer Temporeduktion in der Stadt Zürich visualisieren. Mit einem Splitscreen lassen sich zwei verschiedene Zustände direkt optisch vergleichen.

Der WebViewer «Strassenlärm 4D» visualisiert den Strassenlärm verschiedener Szenarien, links die aktuelle Lärmbelastung und rechts die Lärmbelastung bei einer Temporeduktion auf 30 km/h.

(grün: Immissionsgrenzwert eingehalten, gelb: Immissionsgrenzwert überschritten, rot: Alarmwert erreicht oder überschritten). (Quelle: https://3d.stzh.ch/appl/3d/strassenlaerm4d_public/)

Gemäss Stand vom Oktober 2024 gab es in der Stadt Zürich 23 Anwendungsfälle, wovon Adriana Kissling uns in ihrem Vortrag einige vorgestellte. In Zukunft soll dieses Repertoire laufend erweitert werden. Beispielsweise mit unterirdischen Leitungen oder den Fahrleitungen der Verkehrsbetriebe Zürich (VBZ).

Neben dem Ausbau der Funktionalitäten möchte sich die Stadt Zürich auch der Zusammenarbeit mit anderen Städten, den Kantonen und dem Bund widmen. Da unter anderem auch der Kanton Zürich einen digitalen Zwilling aufbauen will, ist man bestrebt, die Synergien zu nutzen, um zusammen einen Mehrwert für die Nutzenden zu generieren.

Der digitale Zwilling der Stadt Zürich ist mehr als ein virtuelles Modell, das schön anzuschauen ist. Es ist ein dynamisches Abbild, das sich immer weiterentwickelt und mit spezifischen Informationen auf viele verschiedene Anwendungsfälle zugeschnitten ist. Er hilft die Stadt besser zu verstehen und die Zukunft zu planen. Wobei mich besonders beeindruckte, wie vielfältig die Funktionalitäten eines digitalen Zwillings bereits sind und welches zusätzliche Potential sie für die Zukunft der Stadtplanung bieten.

Autorin: Stefanie Rufer, Studentin Bachelor in Geomatik im 4. Semester

Kommentare

Keine Kommentare erfasst zu Studierende berichten: Geomatik-Frühlings-Kolloquium 2025