Battery-Management-Systeme für 2nd-Life Lithiumbatterien

Braucht es verbesserte Batteriemanagementsysteme (BMS) um Li-Ion-Batterien aus bereits gebrauchten Zellen auf dem Markt zu etablieren?

Lithium-Ionen-Batteriezellen benötigen Schutz vor Überspannung, -temperatur und Tiefentladung, was von einem BMS gewährleistet wird. Aufgrund von Toleranzen zwischen einzelnen Zellen werden diese während des zyklischen Ladens und Entladens im Betrieb auf unterschiedliche Spannungen geladen. Das BMS schützt die Zellen, indem es den Ladezustand bzw. die Zellspannungen aller Zellen aneinander angleicht.

Mit der Alterung der Zellen vergrössern sich die Toleranzen. Das BMS muss mehr Energie ausgleichen, bis zu einem Alterungsgrad, an dem nicht mehr genügend Ausgleich geschaffen werden kann. Die eigentlich intakte Batterie wird vom Verbraucher oder dem Ladegerät abgetrennt und als defekt und später als Gefahrengut deklariert.

Es wird untersucht:

- ob man mit auf dem Markt erhältlichen BMS auch gealterte Zellen sicher betreiben kann und unter welchen Bedingungen.

- wie man mit einem BMS die Kapazität optimieren und die Lebensdauer der Batterie steigern oder sogar vorhersagen kann.

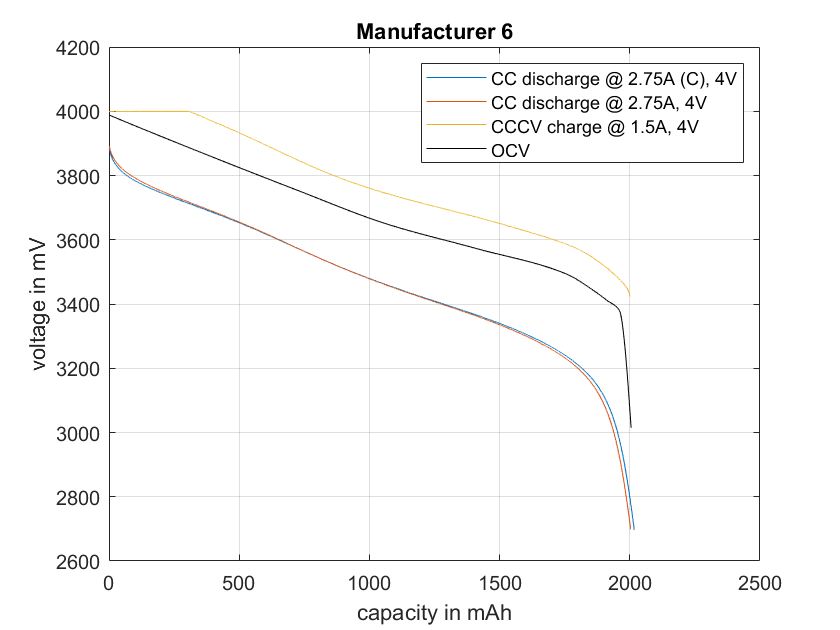

Gealterte Lithium-Ionen-Zellen vom selben Typ aber von unterschiedlichen Herstellern wurden charakterisiert und verglichen. Ausser dass diese aus E-Bike Akkumulatoren stammen, sind ihre Vorgeschichten nicht bekannt. Die Streuung von Zellenkapazitäten, internen Widerständen und Lade- und Entladekennlinien konnten evaluiert werden. Für eine Zelle eines Herstellers sind typische gemessene Kennlinien in der folgenden Grafik dargestellt. Es konnte bereits erkannt werden, dass sich die Streuung der die Parameter von gealterten Zellen je nach Hersteller unterschiedlich verhält.

Abbildung 1: Lade- und Entladekurve und Open Circuit Voltage Kennlinie für Eine Lithium-Ionen-Zelle

Kunde | Vertraulich |

Ausführung | |

Dauer | 6 Monate |

Förderung | Innosuisse (Innovationsscheck) |

Projektteam | Tobias Strittmatter (Projektleiter), Thomas Keller, Prof. Dr. Nicola Schulz |