Reinigung kontaminierter Luft von Nanopartikeln und Viren

Ziel dieses Projektes ist die Eignung dieser Filter für die Anwendung als Virenabscheider zu testen, um damit in Hotspots wie Fahrzeugkabinen des ÖVs die Atemluft weitgehend frei von Nanopartikeln und Viren zu halten.

Ausgangslage

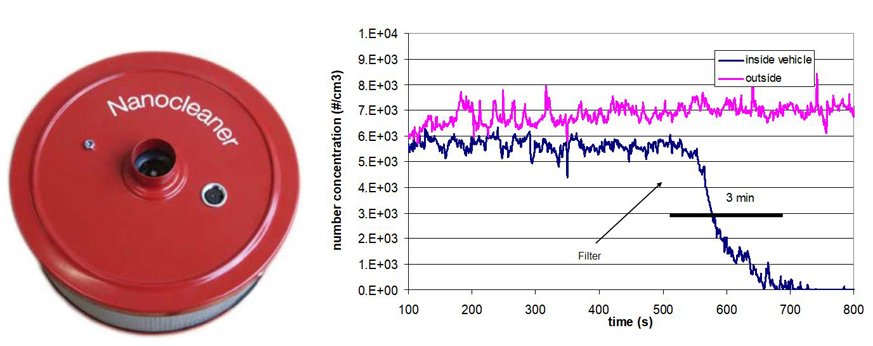

In Fahrzeugkabinen ist die Konzentration von Russpartikeln sehr hoch. Um diese zu reduzieren, wurde ein Filtersystem namens "Nanocleaner" entwickelt, das mit einer Effizienz > 99% die Partikel abscheidet. Dabei wird die von aussen in die Kabine kommende Luft gereinigt.

Ziele

Viren weisen Grössen von 0.03 – 0.3 µm auf und verhalten sich als Aerosol somit ähnlich wie Russpartikel. Darum ist es das Ziel der Untersuchung, auf Basis dieses Kabinenfilters ein autarkes Filtersystem zu entwickeln. Damit sollen nicht nur Feststoff-Nanopartikel, die bspw. aus Russ, Metalloxiden oder Mineralien bestehen, hocheffizient gefiltert werden, sondern auch Viren, Bakterien und Keime zurückgehalten und unschädlich gemacht werden. Da insbesondere Viren nicht von aussen kommen, muss die Raumluft selbst gefiltert werden.

- Die wichtigste wissenschaftliche Zielsetzung besteht darin, den Grad der Abscheidung der Viren zu ermitteln und damit insbesondere die Frage zu beantworten, ob eine ausreichend sichere Korrelation zwischen der Abscheidung von Feststoffpartikeln im gegebenen Filtermedium und der Abscheidung von Viren vorliegt. Diese Tests werden zunächst mit Bakteriophagen durchgeführt.

- Die zweite wissenschaftliche Zielsetzung soll sich dem Einfluss der Luftfeuchte, der wässrigen Beschichtung der Viren und des damit in den Filter eingetragenen Wassers widmen.

- Anschlussfragen, die bei einer Fortsetzung und Vertiefung der Untersuchung aufgegriffen werden sollen, bestehen darin, zu untersuchen, ob die im Filtersubstrat eingelagerten Viren in ausreichend kurzer Zeit „von selbst“ denaturieren oder welche Methoden eingesetzt werden könnten, um diese Zeit der Rest-Aktivität zu verkürzen. In diesem Zusammenhang steht auch die Frage der Entsorgung der Filtermaterialien nach Gebrauch.

- Ob die Testergebnisse mit den Bakteriophagen für alle Viren gelten, insbesondere auch für SARS-Viren, muss auch gewährleistet werden. Wie dies überprüft werden soll, muss klar definiert werden, auch wenn die dazugehörigen Tests selbst nicht in diesem Projekt durchgeführt werden, da das dabei vorhandene Risiko einer Infektion keinesfalls verantwortet werden kann.

Vorgehensweise

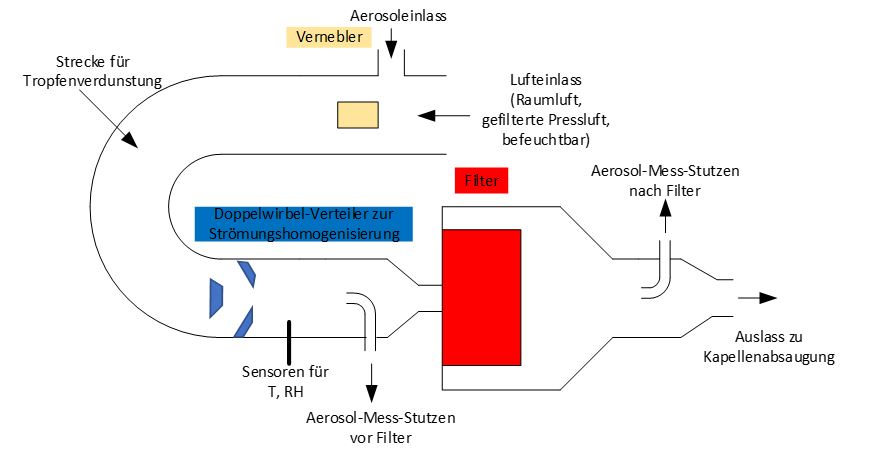

In einem ersten Schritt wird ein Teststand gebaut, in dem einerseits mit Russpartikeln gearbeitet werden kann, andererseits können zunächst Bakteriophagen, in einer späteren Phase auch aktive Viren mittels eines Verneblers in die Aerosolphase gebracht werden. Eine Messung der Partikelgrössenverteilung vor und hinter dem Filter ermöglicht dann eine Bestimmung der Filtereffizienz.

Die Anwendungsmöglichkeiten sind sehr breit. Neben dem angestammten Bereich des Filters, nämlich Fahrzeugkabinen, insbesondere von öffentlichen Verkehrsmitteln wie Bussen, Bahnen und Flugzeugen sind dies z.B. medizinische Behandlungszimmer, Geschäfte, Coiffeur Salons usw. Ein weiterer grosser Markt bietet sich in der Veterinärmedizin und bei der Tierhaltung an, wo Luftbelastung durch Mikroorganismen und damit verbundene Gesundheitsrisiken durch Viren, Bakterien und Pilzsporen eine zunehmende Rolle spielen.

Projekt-Information

Ausführung | |

Dauer | 6 Monate |

Finanzierung | Bundesamt für Umwelt BAFU, NanoCleanAir GmbH, Swiss Lung Foundation |

Partner | NanoCleanAir GmbH, Swiss NanoAnalytics (Adolphe Merkle Institut der Universität Fribourg), Swiss Lung Foundation |