Zuverlässigkeit von Leistungselektronik

Wir untersuchen, überwachen und optimieren die Zuverlässigkeit, von den Halbleitern bis zur Systemebene.

Leistungshalbleiter (IGBT, MOSFET etc.) sind die Herzstücke von leistungselektronischen Systemen. Sie unterliegen jedoch enormen elektrischen, thermischen und mechanischen Belastungen, was ihre Lebensdauer und somit die Lebensdauer des gesamten Systems limitiert.

Wir untersuchen, überwachen und optimieren die Zuverlässigkeit von Leistungshalbleitern sowie von leistungselektronischen Systemen mit Hilfe von Tests und Simulationen.

Für Hersteller und Anwender von Leistungselektronik ergeben sich die folgenden Vorteile:

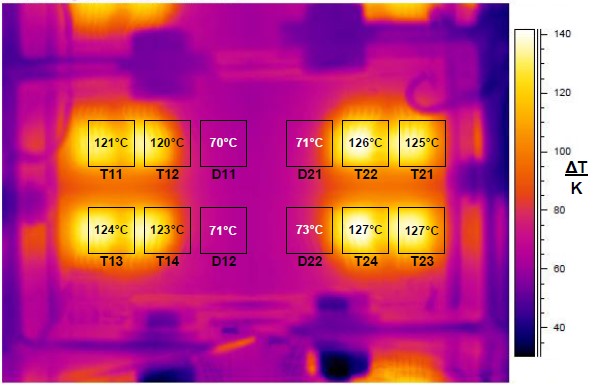

- Schwachpunkte bezüglich Zuverlässigkeit können schnell identifiziert werden. Beispiele sind: Unterdimensionierung, ungleichmässige Belastung von Halbleitern, Kühlung nicht ausreichend.

- Mit Tests und Simulationen kann die voraussichtliche Lebensdauer von Leistungshalbleitern in ihrer spezifischen Anwendung im Stromrichter abgeschätzt werden.

- Leistungshalbleiter können optimal ausgewählt und dimensioniert werden, so dass Kosten und Zuverlässigkeit gleichzeitig optimiert werden.

- Online-Monitoring der Halbleiter ermöglicht eine Vorhersage von Ausfällen in ihrer Anwendung. So lassen sich Wartungsstopps gezielt planen und frühe Ausfälle können verhindert werden.

Ziel ist es zu identifizieren, wodurch die Zuverlässigkeit eines Stromrichters limitiert wird. Anschliessend soll diese mit möglichst wenig Aufwand optimiert werden. Unsere Vorgehensweise ist die Folgende:

- Auf unseren Prüfständen werden Leistungshalbleiter-Module beschleunigt gealtert. Dazu begleitend werden sie elektrisch, optisch und materialtechnisch geprüft. So wird ihr Degradationsprozess dokumentiert und verstanden.

- Auf der Grundlage der Testresultate werden Zuverlässigkeitsmodelle der Leistungshalbleiter-Module erstellt. Diese Modelle berechnen, wie viel Lebensdauer jeder thermische Zyklus statistisch «verbraucht».

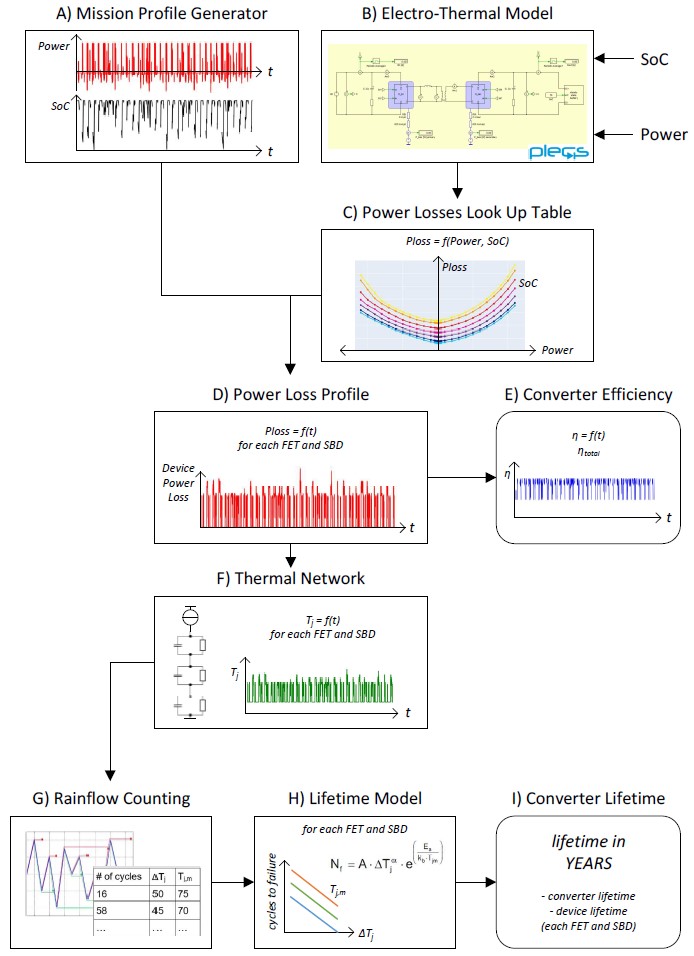

- Die Zuverlässigkeitsmodelle werden in ein Simulationsmodell des gesamten Stromrichters (z.B. in PLECS) integriert. Das Anwendungsprofil («mission profile») des Stromrichters übersetzt sich in Temperaturprofile an den Halbleitern; hieraus wird ihre statistisch zu erwartende Lebensdauer berechnet.

- Kritische Elemente können im Modell unmittelbar identifiziert werden.

- Im Simulationsmodell können verschiedene Massnahmen zur Erhöhung der Lebensdauer getestet werden - z.B. andere / mehr Halbleiter, angepasste Ansteuerung, verbesserte Kühlung etc.

- Die Massnahmen können am realen Stromrichter umgesetzt und ihre Wirksamkeit in seinem Betrieb getestet werden.

Die Prozedur zur Bestimmung der Lebensdauer und des Gesamt-Wirkungsgrads eines 22 kW Batterie-Chargers, basierend auf 1.2 kV SiC MOSFETs, ist im folgenden Bild dargestellt:

Mehr Informationen zu unseren Labors finden Sie hier.

Auftraggeber | Hersteller und Anwender von Leistungselektronik (diverse) |

Ausführung | |

Dauer | fortlaufend |

Projektleitung |